1968年10月24日下午3点左右,在马里兰州盖瑟斯堡的国家标准局礼堂里,电脑制造商控制数据公司(Control Data Corporation)的一位衣着考究的高管走上了舞台。

他正在美国控制论学会第二届年度研讨会的观众面前发言。

这个社团由学者、间谍、政策制定者和商人组成,几年前由一名中央情报局(CIA)特工构想而成。它的设计初衷是为了对抗苏联(USSR)在计算机领域日益增长的影响力和“控制论”(即今天人工智能的前身)。20世纪60年代末的美国一直被外部和内部冲突所分裂,但控制论承诺重新确立控制,通过使用计算机来驯服混乱,使生活再次可预测。那天,来自控制数据公司(CDC)的这位中央情报局的亲信在场,他提出了一个被他称为“共享信息中心”的计划,通过提供新闻、食谱、公共卫生监测甚至约会建议,让控制数据公司的超级计算机为公众服务。他告诉听众,计算机将成为我们“甘愿的奴隶...为人类服务”。

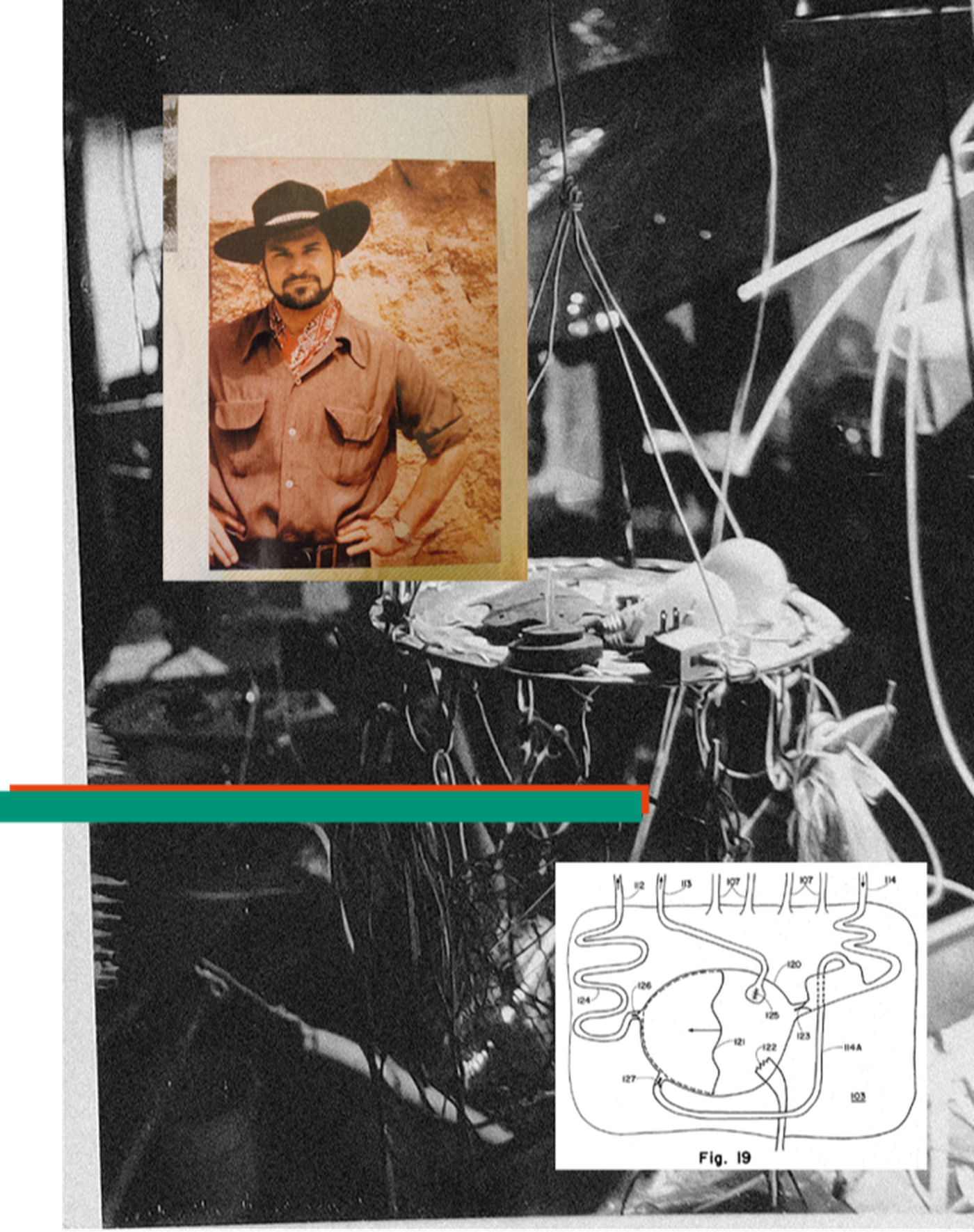

直到下午3点32分,人们沉浸在网络乌托邦的幻想中。但是,一个身材瘦长的三十多岁男子走上讲台。他非常英俊,留着一把精心修剪的山羊胡,给人一种波西米亚式的英语教授与北欧神的混合感觉。在他身后是另一个年纪稍大的男子,穿着一件过大的格子西装外套,戴着圆形眼镜。

“先生,我不认识您,这并不是针对您个人。”第二个人一边抓住演讲者的胳膊,一边将他移开麦克风。“但我已经听够了。”

艾弗里•约翰逊(Avery Johnson)和沃伦•布罗迪(Warren Brodey)是一对不太可能的叛逆者。他们曾是美国控制论学会的早期成员,但现在他们正在计算机领域这个小而守旧的世界中引领一场反文化革命。当他们闯上舞台时,他们希望阻止他们认为即将发生的灾难。他们相信IBM和控制数据公司等计算机制造商正在引导社会走向危险的道路。

当时,这些制造商和其他六七家公司正在温和地竞争,开发和销售他们的巨型主机,其中大部分仍然使用打孔卡进行编程,用于处理工资和库存。虽然个人计算机、平板电脑和智能家电的时代仍然是一个遥远的梦想,但那是一个充满激情和实验的时期。现在很难想象,但在1968年,关于计算机到底是用来做什么的基本问题并没有明显的答案。

约翰逊和布罗迪认为这些公司忽视了一个关键的哲学问题,即他们正在研究的技术是否注定成为简单的奴隶,被迫永远执行重复的任务?还是它们可以成为更多的东西?它们能够进化成为工匠吗?虽然奴隶无误地服从命令,但工匠有自由去探索甚至挑战指令。最优秀的工匠不仅仅是完成订单,他们通过自己的技能和创造力来教育和启迪我们,扩展我们的视野。约翰逊和布罗迪希望从那些渴望大规模生产一支顺从机器军队的人手中夺回控制权。

为了实现他们的愿景,他们在1967年末在波士顿的海滨建立了一个秘密的、私人资助的实验室,早在苹果(Apple)公司的史蒂夫•乔布斯(Steve Jobs)和史蒂夫•沃兹尼亚克(Steve Wozniak)有同样的想法之前,他们就已经开始个性化计算。他们的愿景是大胆、乌托邦和激进的。如果他们成功地影响了他们的同行,我们今天使用的技术将会看起来截然不同。

但约翰逊和布罗迪远不仅仅是苹果创始人的前辈。约翰逊在麻省理工学院(MIT)获得了电气工程博士学位,并曾在美国国家航空航天局(Nasa)担任顾问。他偶尔会梦游,半夜醒来后会坐起来编写一台想象中的计算机程序。他喜欢披头族(beatnik)诗、裸泳和豪华汽车,同时也是一笔可观的财富的继承人。他的曾祖父创办了后来成为棕榄公司的企业。(维基百科:披头族是大众媒体创造出来的一种刻板印象,盛行于1950年代至1960年代中期,展现的是1950年代“垮掉的一代”文学运动中肤浅的一面。有关披头族的桥段包括伪智主义(pseudo-intellectualism)、吸食毒品,以及杰克•凯鲁亚克在自传体小说中对现实生活中的人们进行的卡通化的描述和对心灵的拷问。)

理论家布罗迪曾是一名精神科医生,对戏剧性场面情有独钟:他曾带着一把玩具枪去见他的精神分析师。他认为,大规模生产的工业体系的僵化和迟钝是造成如此多空虚、墨守成规的美国人生活的原因。起初,计算机似乎有望颠覆这种现状,但约翰逊和布罗迪对它们观察得越多,他们就越意识到计算机同样有可能强化墨守成规,而不是消除它。

他们对计算的愿景并不是关于预测或自动化。他们构建的技术旨在拓宽我们的视野。他们不希望我们仅仅依赖计算机根据我们的观影历史推荐电影,而是希望我们能够发现和欣赏以前可能会避开的类型。他们的技术会让我们变得更老练、更有眼光、更复杂,而不是被动地消费由人工智能生成的莫扎特、伦勃朗或莎士比亚的复制品。

在过去的十年里,我一直试图解开布罗迪、约翰逊及其实验室的遗产之谜。今年6月,我推出了一档深入探讨他们故事的播客。我的旅程带我从日内瓦到波士顿,再到渥太华和奥斯陆,我希望能够找回一种独特的、人文主义的、并且在很大程度上被遗忘的愿景。我想要理解我们的数字文化是何时以及如何偏离了正轨。